HDCPとは?仕組みと映像トラブルを防ぐための基礎知識

「HDCP」という言葉ご存じでしょうか。

テレビやプロジェクター、AV機器を揃えても、HDCPに関する知識が不足していると、せっかくの映像が映らなかったり、エラーが表示されたりすることがあります。

HDCPとは一言でいうと、デジタルコンテンツの不正コピーを 防ぐための著作権保護技術です。

本記事では、これからホームシアターを構築される方~ビジネスシーンでプロジェクターやディスプレイを導入を検討されている方まで、知らなかったでは後悔するHDCPの基本と注意点をわかりやすく解説します。

HDCPとは

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)は、Intel社が開発した著作権保護技術のひとつです。

デジタル映像・音声信号の伝送経路で使用され、不正コピーや盗聴を防ぐ役割を果たします。

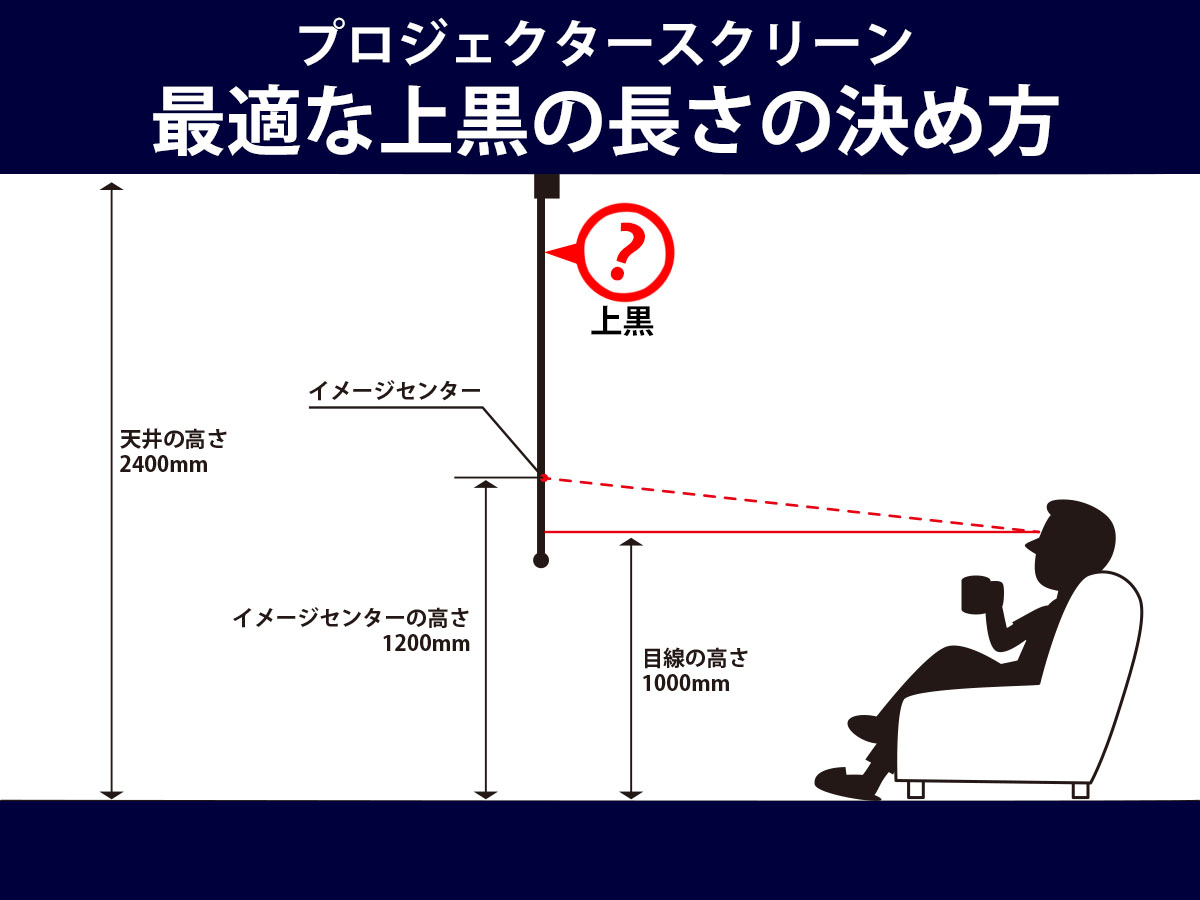

プレイヤーやPC、ストリーミング機器(送信側)と、テレビ、プロジェクター、AVアンプ、モニター(受信側)の間で、暗号化通信と認証を行います。

この仕組みにより、正規に認証された機器同士でのみ、高品質な映像と音声を安心して楽しむことができます。

HDCPの役割

HDMI、DisplayPortなどを使って機器同士をつなぐと、通常は高解像度で高品質な映像・音声信号がそのまま送信されます。

しかし、その経路の途中に不正な録画機や盗聴機器を挟まれると、コピーされてしまう危険があります。

そこでHDCPは、送信機器と受信機器の間の通信を暗号化し、さらに認証を行うことで、正規の機器以外では信号が復号できないようにします。

映像・音声の不正コピーや盗聴を防ぎ、著作権を保護することができるのです。

HDCPによる保護の流れ

HDCPがどのようにコンテンツを保護しているのか、その流れを簡単にまとめると以下の通りです。

- 【認証(ハンドシェイク)】

送信側と受信側の機器がHDCP対応かどうかをお互いに確認します。認証に成功しなければ、映像や音声は送られません。 - 【暗号化】

認証が成功すると、映像・音声の信号は暗号化されて送信されます。 - 【復号】

受信側の正規機器が暗号を復号し、映像・音声を表示します。

不正な機器や途中にコピー装置を挟んだ場合は、復号できず映像が映りません。

この仕組みにより、ストリーミング配信やBlu-rayなどのコンテンツを安全に楽しめるようになっているのです。

HDCPのバージョンについて

HDCPには複数のバージョンがあり、対応するコンテンツや機器に応じて使い分けられています。

主なバージョンと特長は以下の通りです。

- HDCP 1.4

主にBlu-rayプレーヤーや地デジ放送、フルHD(1080p)までの映像を対象とした初期のバージョン。

現在でも多くの機器で使用されています。 - HDCP 2.2/2.3

4K(2160p)映像やUltra HD Blu-ray、NetflixやAmazonプライムといったストリーミングサービスの4Kコンテンツに対応するために設計されたバージョン。4K映像を楽しむ場合は、送信機器・受信機器・中継機器すべてがHDCP 2.2に対応している必要があります。

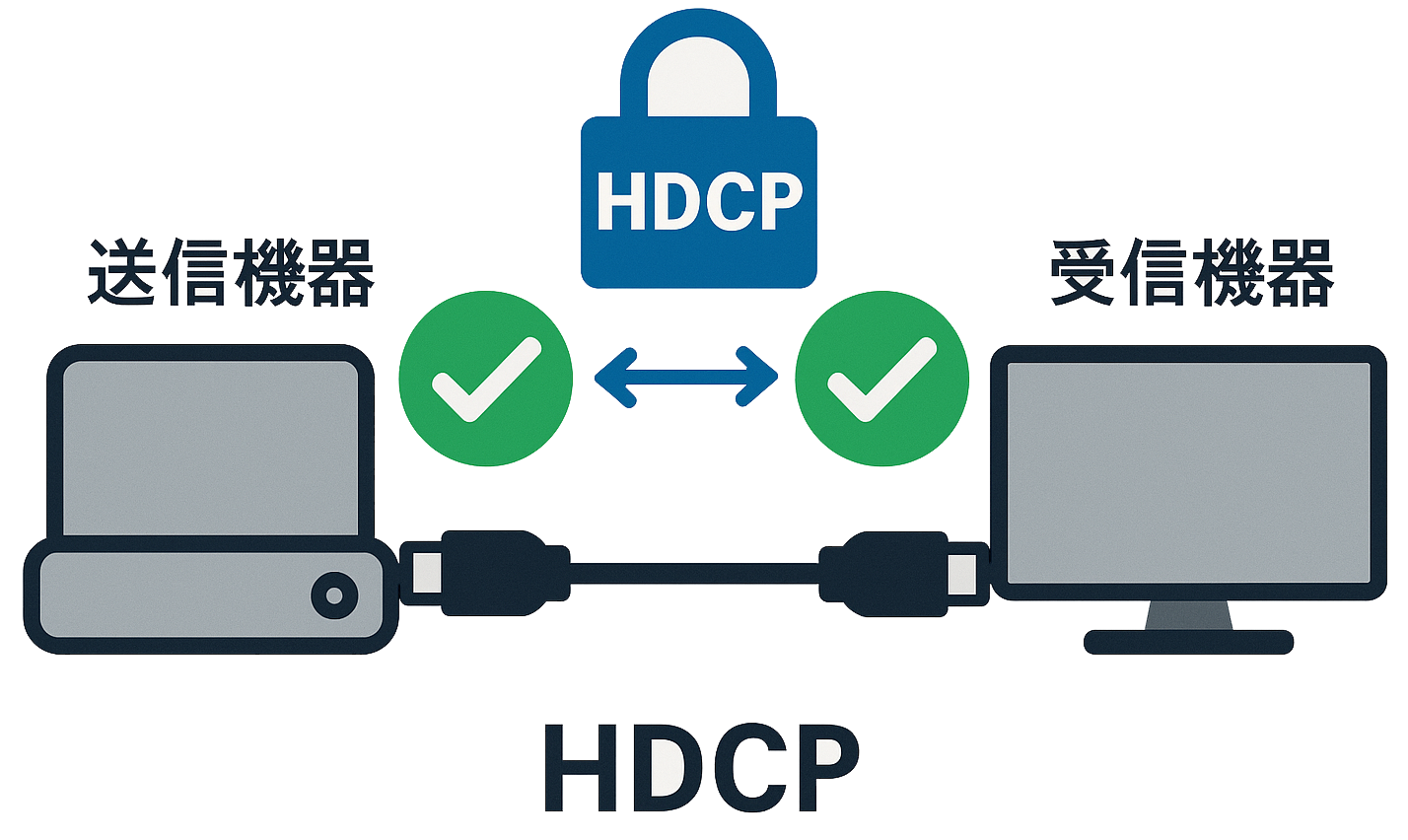

例えば、OptomaのプロジェクターAZH460の仕様表を見てみましょう。

入力端子のHDMIの部分にHDCPの記載があります。

HDCP2.2とあります。

これらのバージョンは基本的に下位互換性がなく、いずれかの機器が対応していないと映像が出なかったり、エラーが表示されたりする原因になります。

実際の現場でも、機器をつないだのに映像が映らないといったトラブルがあり、HDCPが原因ということがあります。

特に4Kや8K、HDRといった高画質コンテンツを安定して楽しみたい場合は、機器・ケーブル・周辺機器すべてが必要なHDCPバージョンに対応しているかを事前にチェックすることが不可欠です。

コピーガードとの違い

HDCPと混同されがちなのが「コピーガード」という言葉です。

両者は似たような目的を持ちますが、仕組みが異なります。

コピーガードは、Blu-rayディスクやゲームソフトなどのメディア自体にコピー制限情報を埋め込み、著作権を保護する技術です。

一方、HDCPはメディアそのものではなく、デジタル信号の「伝送経路」を保護する技術です。

映像や音声が送信される途中での盗聴やコピーを防ぐことが目的であり、これによりストリーミング配信やデジタル放送も安全に楽しめるようになっています。

HDCPで気を付けること

大画面映像を快適に楽しむためには、HDCPに関する正しい知識が欠かせません。

以下のポイントを押さえておきましょう。

・すべての機器がHDCPに対応しているか確認すること。

・特に4K、8K、HDRコンテンツを楽しむ場合、HDCP 2.2以上の対応が必須です。

・スプリッターやAVアンプ、HDMIセレクターもHDCP対応品を選ぶこと。

・古い機器や安価なプロジェクター、ケーブル類が混在すると、HDCP認証が失敗し、映像や音声が出ないトラブルの原因になります。

・AmazonプライムやNetflixなどのストリーミングサービスでは、HDCP対応が前提です。

スマホやタブレットからプロジェクターにミラーリングする場合、アプリ側の制限により映らないケースが多いので注意が必要です。

確実に大画面で楽しみたい場合は、Fire TV StickやChromecastを直接AVアンプやプロジェクター、テレビに接続することで対応できます。

まとめ

HDCPは、現代のホームシアターや大画面映像環境において、欠かせない著作権保護の仕組みです。

安心して高品質な映像・音声を楽しむためには、機器やケーブルのHDCP対応状況を正しく把握し、必要な場合は対応機器への買い替えを検討しましょう。

最近の機種では問題なく対応している機器が多いですが、一部の機器の買替や中古品の購入時などはチェックが必要かもしれません。